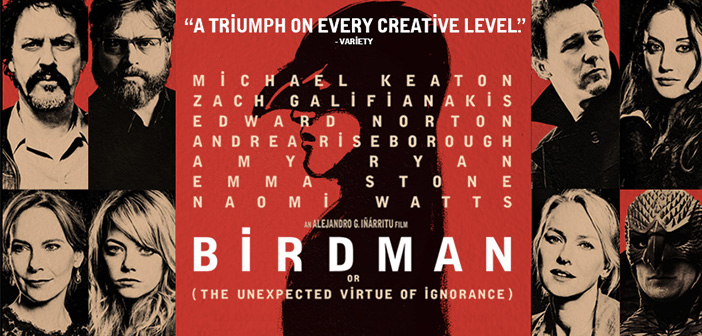

J’appréhendais un peu en allant voir Birdman. Je me souvenais avoir apprécié Amours Chiennes, du même Alejandro G. Iñárritu mais ne gardais qu’un tiède souvenir de Babel, un peu trop ambitieux, un peu trop brouillon, mais ces impressions que ma mémoire aura gardées sont forcément fortement déformées par le temps. Et né dans les années 80, Michael Keaton restera le premier visage que je posai sur un Batman, au cinéma en tout cas, le seul vrai Batman restant bien sûr Adam West, comme chacun le sait (« Pim, paf, kaboom ! »).

Alors un film qui parle d’un acteur vieillissant, à la recherche d’une gloire passée, connue justement en incarnant un super-héros, ça me parle, ça parle à l’affection que je garderai toujours pour Michael Keaton mais par Iñárritu, j’appréhendais ; et comme j’aurais eu tort de ne pas laisser cette affection pour Keaton guider mes pas vers la première salle obscure jouant Birdman.

Si vous attendez, comme pourrait le suggérer la bande-annonce, une espèce de film de super-héros, pas de bol ça n’en sera pas un. Ou pas exactement.

Birdman se situe un peu dans ces films qui tentent et réussissent le pari de parler et/ou de filmer du théâtre. On y trouve un petit côté Hellzapoppin pour ces tranches de vie captées autour de la pièce en devenir. On y trouve aussi un petit côté Synecdoque, New York, pour ces personnages qui à défaut d’être en quête d’auteur sont pourtant en quêtes d’existence(s) : de la fille délaissée à la maîtresse un peu méprisée en passant par l’ex-femme qui ne voulait qu’aimer sans admirer, tous dévoilent petit à petit leurs failles et fêlures, tombant leurs costumes de comédiens, révélant les humains. Aux côtés de Keaton, Edward Norton aussi méconnaissable que d’habitude, joue à la perfection l’acteur se sentant plus vivant sur scène que dans la vie, nous laissant deviner la sempiternelle question : est-ce l’art qui imite la vie ? Ou la vie qui imite l’art ? Les autres comédiens ne sont pas en reste (Emma Stone et Zack Galifianakis entre autres) et peuplent, habitent très justement cette tranche de vie, cette chronique fantastico-théâtrale.

Riggan Thomson (Keaton) veut prouver qu’il peut être autre chose qu’un bouffon en costume moulant avec des plumes dans le cul dans le dos, il veut faire de l’art, pas seulement du divertissement ; il veut exister, ne se contentant pas d’être… (Digression : « Peut-on être sans exister ? Exister sans être ? » Vous avez cinq heures. Une copie double minimum. Fin de la digression.)

Et Iñárritu aussi veut nous montrer qu’il peut exister, qu’il peut faire, et brillamment, car, mise à part deux courts fragments au montage haché, serré, hiératique presque, fragments encadrant toute la partie se passant dans le théâtre, tout le film est tourné en plan séquence : un immense plan séquence bluffant techniquement et servant tout à fait le propos, donnant au film un aspect live, les séquences s’enchaînant de manière extrêmement fluide au gré des pérégrinations du steady-camer glissant d’un personnage à un autre croisé dans le même couloir, passant d’une loge à celle d’en face, ou du niveau de la scène à celui des coursives techniques, le tout bien souvent uniquement ponctué rythmiquement par un batteur que l’on aperçoit de temps à autre au détour d’un couloir ou d’un trottoir… Comme pour La Corde (Hitchcock, 1948), les raccords (nécessaires si on tourne en pellicule la plus longue bobine dépassant rarement dix minutes) sont planqués dans des passages noirs, des éléments de décors fixes, ou les quelques ellipses qui parsèment le film et on sait bien qu’on ne peut pas tourner en une fois, que toute production cinématographique se compose de multiples prises et plans mis bout à bout pour nous faire croire à une continuité. Mais le résultat est ici complètement bluffant et on se fait emporter par ce flot, ce flux, ce flow…

Les quelques éléments fantastiques déplacent le film vers la fable, mais une question reste posée au spectateur : les véritables super-héros ne sont-ils pas ces acteurs et comédiens qui, le temps d’un film ou d’un spectacle, parviennent à nous transporter ailleurs, n’importe où hors de ce monde, loin de tout, y compris de nous-mêmes ?

Pour la partie dissertation, je propose le dialogue de Prevert dans Hotel du Nord :

– Ma vie n’est pas une existence… (Louis Jouvert)

– Et si tu crois que mon existence est une vie ! (Arletti)

Super article !

Pour ma part j’ai adoré ce film 🙂

Merci du commentaire, je l’ai personnellement beaucoup aimé aussi puis la Chronique est super comme d’hab pour GALTHUBU !